- 当研究所は所報『伊那民俗』を年4回発行しています。伊那谷および三遠南信地域の民俗や柳田國男研究についてのレポート、研究所の活動報告を掲載しているほか、会員相互の情報交流にも活用されています。

- バックナンバーおよび合冊本の販売も行っています。1部ごとの定価は96号までが150円、97~142号が200円、143号以降が300円(増ページ号を除く)。合冊本は創刊~50号と51~100号の2分冊で各1000円。

- メールによる注文も可能ですので、ご希望の方は出版物のページをご覧ください。

- 土・日曜日、祝日の9:30~17:00に柳田館に直接お越しいただいても購入できます(運営委員の在館時に限ります)。

創刊~100号は→こちら

| 頁 | タイトル | 執筆者 | ||

|---|---|---|---|---|

| 第 143 号(2025 年 10月)【最新号】 | ||||

| 1 | 表紙 | 「松尾の鯉仔」/「鯉子の池」 | 今井 啓 | |

| 2 | 湿田の有効利用ー高遠の水田養鯉の事例からー | 野池優太 | ||

| 5 | 報告 | 第8回伊那民俗研究集会 | 米山 梓 | |

| 6 | 新刊紹介 | 『下伊那史 第9巻』 | 今井 啓 | |

| 7 | 研究所トピックス 2025年8~9月 | |||

| 7 | 表紙写真解説 | 伊那谷の養鯉業 | 今井 啓 | |

| 第 142 号(2025 年 8月) | ||||

| 1 | 表紙 | 柳田國男を囲む民俗座談会「お話を聞く会」(蕉梧堂ホテルにて)/民俗座談会の開催を報じた『南信新聞』 | 櫻井弘人 | |

| 2 | 柳田國男の「民間伝承論大意」と真澄遊覧記刊行 | 小川直之 | ||

| 5 | 『柳田國男と南信州―三遠信の民俗研究―』から見える南信州の民俗研究者たち | 久保田宏 | ||

| 6 | 報告 | 「第46回山桃忌」に参加して | 小谷直之 | |

| 6 | 表紙写真解説 | 柳田國男を囲む「お話を聞く会」 | 櫻井弘人 | |

| 7 | 飯田市美術博物館だより 拡大版 | 遠山郷展・柳田生誕150年関連展示案内 | 近藤大知 | |

| 第 141 号(2025 年 7月) | ||||

| 1 | 表紙 | 天龍村坂部の祇園祭/カヤダカラ | 櫻井弘人 | |

| 2 | "青崩峠の現状と記憶 ―「藤屋」と「池田屋」に残る宿帳とともに―" | 今井 啓 | ||

| 4 | 報告 | 2025年度総会・講演・研究発表 | 米山 梓 | |

| 5 | 研究所トピックス 2025年4月~6月 | |||

| 6 | 報告 | 駒ケ岳神社太々神楽探訪会 | 岡庭圭佑 | |

| 7 | 表紙写真解説 | 天龍村坂部の祇園祭と神祀り | 櫻井弘人 | |

| 第 140 号(2025 年 3月) | ||||

| 1 | 表紙 | 明治43年(1910)の養蚕作業記念写真/ 現在も残る三村家の蚕室 | 松上清志 | |

| 2 | 令和の花祭・花宿見聞録 | 羽田友行 | ||

| 4 | 報告 | 第3回南信州民俗芸能フェスティバル | 今井 啓 | |

| 5 | 研究所トピックス 2025年1~3月 | |||

| 6 | 松本の「青山様」 | 宮坂昌利 | ||

| 7 | 表紙写真解説 | 繭の大量生産を支えた蚕室の工夫 | 松上清志 | |

| 第 139 号(2024 年 12月) | ||||

| 1 | 表紙 | 須沢の霜月祭/朝日天伯 | 近藤大知 | |

| 2 | 飯田の焼肉の歩みと現在 | 宮下英美 | ||

| 5 | 報告 | 第7回伊那民俗研究集会「災害・飢饉・疫病と民俗伝承」 | 小谷直之 | |

| 6 | 報告 | 下久堅地区巡見ー来年度からの調査に向けてー | 今井 啓 | |

| 7 | 研究所トピックス 2024年8月~12月 | |||

| 7 | 表紙写真解説 | 飯田市南信濃須沢の霜月祭 | 近藤大知 | |

| 第 138 号(2024 年 9月) | ||||

| 1 | 表紙 | 平谷村の神送り/根羽村境へ送り出す | 宮下英美 | |

| 2 | 三州振草下田の盆踊りと光國和尚 | 宮下英治 | ||

| 5 | 報告 | 特別例会民俗学講座第3回「年中行事の構造」小川直之所長講義要旨 | 松上清志 | |

| 5 | 報告 | 6月例会松上清志会員「飯田の祇園祭」 | 中山京子 | |

| 6 | 書籍紹介 | 伊那民研叢書8 小川直之著『折口信夫―「生活の古典」への誘い』 | 近藤大知 | |

| 7 | 書籍紹介 | 野本寛一『飽食以前―イモと雑穀の民俗』 | 櫻井弘人 | |

| 7 | 表紙写真解説 | 平谷村の「神送り」 | 宮下英美 | |

| 第 137 号(2024 年 6月) | ||||

| 1 | 表紙 | 昭和60年代の嫁入り道具/鏡台の前で | 小山田江津子 | |

| 2 | 野底山の解禁日 ー山の口明けから御神木取りへー | 今井 啓 | ||

| 4 | 表紙写真解説 | 母子2代の嫁入り儀礼 | 小山田江津子 | |

| 5 | 寄稿 | 『上郷飯沼の民俗』刊行によせて 循環型社会の継続を願う | 名倉愼一郎 | |

| 6 | 報告 | 2024年度総会・記念講演会・研究発表 | 米山 梓 | |

| 7 | 後藤総一郎初代所長の願いを実現する 「一般社団法人柳田國男記念伊那民俗学研究所」設立 | 松上清志 | ||

| 第 136 号(2024 年 3月) | ||||

| 1 | 表紙 | 飯田市上郷の上巳の節供・雛祭り/ 雛人形の描かれた掛け軸 | 北原いずみ | |

| 2 | 津具の刀立てを見学して | 豊村由香理 | ||

| 5 | 報告 | 特別例会「神樹と森神の伝承」 | 米山 梓 | |

| 6 | 報告 | 1・2月例会発表要旨 | 宮下英美 | |

| 6 | 報告 | 南信州民俗芸能フェスティバル | 今井 啓 | |

| 7 | 報告 | 柳田國男館の改修工事が完了しました! | 近藤大知 | |

| 7 | 表紙写真解説 | 上巳の節供・雛祭り | 櫻井弘人 | |

| 第 135 号(2023 年 12月) | ||||

| 1 | 表紙 | 阿南町新野の七草粥にからむ行事/ 七草粥を門松に供える | 櫻井弘人 | |

| 2 | 静岡県水窪町の七十五膳供え ―山住神社と河内観音堂を事例に― | 岩瀬春奈 | ||

| 5 | 報告 | 第34回常民大学合同研究会 | 松上清志 | |

| 6 | 椎葉神楽探訪記 | 今井 啓 | ||

| 6 | 報告 | 9月・10月通常例会 | 米山 梓 | |

| 7 | 表紙写真解説 | 阿南町新野の七草粥 | 櫻井弘人 | |

| 第 134 号(2023 年 9月) | ||||

| 1 | 田切日方磐神社の奉納煙火/ 花火筒を担いで競う | 岡庭圭佑 | ||

| 2 | 先人の旅をなぞって旅をするということ ―つげ義春と宮本常一、そして菅江真澄― | 下平 武 | ||

| 5 | 報告 | 第6回伊那民俗研究集会『死・供養と風流芸能』 | 米山 梓 | |

| 6 | 報告 | 特別例会 民俗学講座第1回「「結び」の民俗」 | 今井 啓 | |

| 6 | 報告 | 民俗探訪会 新野の盆踊り(うら盆)見学会 | 松上清志 | |

| 7 | 報告 | 6月通常例会「遠山霜月祭の変化と変容」 | 近藤大知 | |

| 7 | 表紙写真解説 | 飯島町田切日方磐神社の奉納煙火 | 岡庭圭佑 | |

| 第 133 号(2023 年 6月) | ||||

| 1 | 表紙 | 喬木村伊久間の上井戸/米を洗う女性 | 今井 啓 | |

| 2 | なぜ、祭りを続けなければならないのか | 飯澤文夫 | ||

| 5 | 報告 | 2023年度総会・講演・研究発表 | 米山 梓 | |

| 6 | 報告 | 3・4月通常例会発表要旨 | 今井 啓 | |

| 6 | 研究所の一般社団法人化に向けて | 松上清志 | ||

| 7 | 表紙写真解説 | 喬木村伊久間の上井戸 | 今井 啓 | |

| 第 132 号(2023 年 3月) | ||||

| 1 | 表紙 | 昭和33年(1958)の道/現在の出砂原の道 | 松上清志 | |

| 2 | 柳田国男の「物忌と精進」 ―櫻井弘人著『遠山霜月祭の研究』に触発されながら― | 久保田宏 | ||

| 5 | 書評 | 櫻井弘人著『遠山霜月祭の研究』 | 小川直之 | |

| 6 | 報告 | 特別例会折口講座 折口信夫「門松のはなし」を読む | 米山 梓 | |

| 6 | 報告 | 9・11月通常例会発表要旨 | 今井 啓 | |

| 7 | 報告 | 第1回南信州民俗芸能フェスティバル | 今井 啓 | |

| 7 | 表紙写真解説 | 65年前の出砂原の道 | 松上清志 | |

| 第 131 号(2022 年 12月) | ||||

| 1 | 表紙 | 初荷/銀座二丁目の竹内酒店 | 近藤大知 | |

| 2 | 三河の山車祭 愛知県豊田市「挙母祭」 | 岡庭圭佑 | ||

| 5 | 飯田下伊那の御柱祭2022(3) | 近藤大知 | ||

| 6 | 報告 | 第42回日本山岳修験学会飯田学術大会 | 今井 啓 | |

| 7 | 書評 | 故今村理則先生の三部作 | 岡田正彦 | |

| 第 130 号(2022 年 9月) | ||||

| 1 | 表紙 | 平谷の大鍬祭り/大鍬社 | 宮下英美 | |

| 2 | 下伊那郡高森町の秋葉信仰―碑・講・祭― | 鈴木信孝 | ||

| 5 | 飯田下伊那の御柱祭2022(2) | 近藤大知 | ||

| 6 | 書評 | 『柳田國男『信州随筆』を読む』 | 小田富英 | |

| 7 | 報告 | 第5回伊那民俗研究集会「民俗と食文化」 | 今井 啓 | |

| 7 | 表紙写真解説 | 平谷村の大鍬祭り | 宮下英美 | |

| 第 129 号(2022 年 6月) | ||||

| 1 | 表紙 | おさなぶり/虫供養 | 北原いずみ | |

| 2 | コロナ下の民俗芸能 | 近藤大知 | ||

| 5 | 飯田下伊那の御柱祭2022(1) | 近藤大知 | ||

| 6 | 報告 | 2022年度総会・講演・研究発表 | 今井 啓 | |

| 7 | 報告 | 特別例会「小栗外伝」を読む | 今井 啓 | |

| 7 | 表紙写真解説 | 豊かな実りを願う農耕儀礼 | 北原いずみ | |

| 第 128 号(2022 年 3月) | ||||

| 1 | 表紙 | 大宮諏訪神社式年祭光景之一/ 酒天童子の飾り屋台 | 櫻井弘人 | |

| 2 | 飯田お練り祭りの変貌 | 櫻井弘人 | ||

| 5 | 柳田館資料整理報告2 | 「歴史大学」の歴史を探る | 粟谷真寿美 | |

| 5 | 後藤総一郎氏資料をたずねて | 安岡健一 | ||

| 6 | 叢書7『『信州随筆』を読む』刊行に向けて | 宮下英美 | ||

| 6 | 通常例会報告 | 櫻井弘人会員発表要旨 「下條村・大山田神社の祭礼」 | 今井 啓 | |

| 7 | 表紙写真解説 | 大宮諏訪神社式年祭光景之一 | 櫻井弘人 | |

| 7 | 民俗調査特別部会報告 | 小西染物店の思い出を聞く | 今井 啓 | |

| 第 127 号(2021 年 12月) | ||||

| 1 | 表紙 | 旧制飯田中学校生徒の登山装束/ キゴザを着た男性 | 片桐みどり | |

| 2 | 阿南町和合地区へ定住して | 吉田 弓 | ||

| 5 | 報告 | 第4回伊那民俗研究集会 | 岡庭圭祐 | |

| 6 | 報告 | 伊那民研集会アンケート結果 | 松上清志 | |

| 6 | 報告 | 9・11月通常例会発表要旨 | 今井 啓 | |

| 7 | 表紙写真解説 | 学校集団登山の装束 | 片桐みどり | |

| 6 | 報告 | 変化が進む上郷飯沼地区を探訪しました | 今井 啓 | |

| 第 126 号(2021 年 9月) | ||||

| 1 | 表紙 | 「送り念仏」(向山雅重撮影)/ 盆の迎え火(同) | 今井 啓 | |

| 2 | 戦後の下伊那地方の養蚕 ―飯田市上久堅の福島一成さんの農作業日記からー | 松上清志 | ||

| 5 | 柳田館資料整理報告1 | 寄贈資料をひもとく | 粟谷真寿美 | |

| 6 | 読書ノート | 『祭日考』より「農村の夏祭」 | 宮坂昌利 | |

| 7 | 報告 | 特別例会『「はちまきの話」を読む』 | 今井 啓 | |

| 7 | 表紙写真解説 | 天龍村坂部の盆棚 | 今井 啓 | |

| 第 125 号(2021 年 6月) | ||||

| 1 | 表紙 | 三六災害の洪水により決壊寸前の惣兵衛堤防/ 堤防を乗り越えた水 | 松上清志 | |

| 2 | 主婦が書き残した年中行事 ―飯田市名古熊 小林家覚書からー | 今井 啓 | ||

| 5 | 書評 | 『写真から見る伊那谷の近代と地域民俗』 (伊那民研叢書6) | 須藤 功 | |

| 6 | 私と『三遠南信』との『出会い』 | 山口和晃 | ||

| 7 | 報告 | 2021年度総会、3・4月例会 | 今井 啓 | |

| 7 | 表紙写真解説 | 高森町に残された三六災害写真が伝えるもの | 松上清志 | |

| 第 124 号(2021 年 3月) | ||||

| 1 | 表紙 | コロナ禍での遠山中学校「郷土の舞」/ 面の舞を簡略化した八重河内の霜月祭 | 近藤大知 | |

| 2 | コロナ禍における南信州の祭りと民俗芸能 | 櫻井弘人・近藤大知 | ||

| 6 | 報告 | 特別例会・折口講座「田遊び祭りの概念」を読む 小川所長講義要旨 | 宮下英美 | |

| 7 | 報告 | 創立30周年記念募金収支報告 | 松上清志 | |

| 7 | 報告 | 通常例会発表要旨(12~2月) | 今井啓 | |

| 第 123 号(2020 年 12月) | ||||

| 1 | 表紙 | 遠山霜月祭(和田タイプ)の猿舞/猿面 | 櫻井弘人 | |

| 2 | 猿と疫病退散の民俗 ―庚申と遠山霜月祭の猿舞を中心に― | 櫻井弘人 | ||

| 6 | 報告 | 通常例会発表要旨(9~11月) | 今井啓 | |

| 7 | 新刊紹介 | 野本寛一著『最終民俗論』 | 松上清志 | |

| 第 122 号(2020 年 9月) | ||||

| 1 | 表紙 | 飯沼丹保の野辺送り(明治41年)/ 喪主と柩(拡大) | 北原いずみ | |

| 2 | 飯沼丹保の歴史と地名 | 岡田正彦 | ||

| 5 | 報告 | 折口講座「霊魂の話」を読む | 今井啓 | |

| 6 | 報告 | 通常例会発表要旨(6、7月) | 今井啓 | |

| 7 | 書評 | 櫻井弘人著『民俗芸能の宝庫―南信州』(伊那民研叢書5) | 伊藤好英 | |

| 第 121 号(2020 年 6月) | ||||

| 1 | 表紙 | 下清内路の手づくり煙火/焼けた法被 | 櫻井弘人 | |

| 2 | 南信州煙火の信仰的意義 ―疫病防除と五穀豊穣祈願― | 櫻井弘人 | ||

| 5 | 飯田城赤門と疱瘡 | 近藤大知 | ||

| 6 | アマビエ流行にみる予祝と連帯 | 今井啓 | ||

| 7 | 叢書4が『自治体学』で書評 | 松上清志 | ||

| 第 120 号(2020 年 3月) | ||||

| 1 | 表紙 | 飯沼の織物工場/父親手染めの着物で | 今井啓 | |

| 2 | 飯沼機染業の盛衰―産業の歴史と人々の記憶― | 今井啓 | ||

| 5 | 報告 | 12月・2月通常例会 | 松上清志 | |

| 6 | 報告 | 第4回特別例会 折口講座 「若水の話」を読む | 今井啓 | |

| 6 | 報告 | 飯沼の民俗 郷倉調査を実施 | 今井啓 | |

| 7 | 探訪会報告 | 古戸の白山祭り見学の記 | 吉田成己 | |

| 第 119 号(2019 年 12月) | ||||

| 1 | 表紙 | 平瀬の窓木(マドギ)/平瀬の稲荷の森 | 今井啓 | |

| 2 | 「桜井伴民俗学」の特色―その人生と業績― | 寺田一雄 | ||

| 5 | 報告 | 第3回伊那民俗学研究集会 残された写真から地域の民俗を読み解く | 北原いずみ | |

| 6 | 報告 | 9月通常例会 | 今井啓 | |

| 7 | 報告 | 上郷飯沼の民俗 第2回合同調査を開催 | 今井啓 | |

| 7 | 報告 | 部会報告 柳田國男研究会 叢書『信州随筆を読む』編集の現状と今後の取り組み | 宮下英美 | |

| 第 118 号(2019 年 9月) | ||||

| 1 | 表紙 | 飯田市松尾久井の「天神様」/久井天神公園 | 片桐みどり | |

| 2 | 子供たちの楽しみ、天神講 ―下伊那地方の事例を中心に― | 片桐みどり | ||

| 6 | 報告 | 6月通常例会 松上清志「阿智村清内路における出作り」/ 中島正韶「飯沼北条の小字地名考(1)」 | ||

| 6 | 報告 | 上郷飯沼の民俗 第1回合同調査を開催 | 近藤大知 | |

| 7 | 報告 | 第3回特別例会 折口講座「『髯籠の話』を読む」 | ||

| 7 | 報告 | 「死者の書」アニメと原作小説に感じたこと | 今井啓 | |

| 第 117 号(2019 年 6月) | ||||

| 1 | 表紙 | 筒井捺染工場(飯田市上郷飯沼)/ 飯沼諏訪神社境内の「愛染祖神」 | 今井啓 | |

| 2 | 上久堅風張の年中行事と近隣事例 | 北原いずみ | ||

| 5 | 総会記念講演会・研究発表要旨 | |||

| 6 | 報告 | 2019年3・4月通常例会 宮下英治「民俗学草創期の北設楽と『熊谷家伝記』出版」/ 内山文世「川路七区のお天王様」/ 今井啓「上郷飯沼民俗調査にあたっての予備知識」 | ||

| 6 | 報告 | 探訪会報告 上郷飯沼地区を歩く | ||

| 7 | 紹介 | 『近代の記憶 民俗の変容と消滅』野本寛一著 | 宮下英美 | |

| 7 | 紹介 | 『伊那民研叢書4 内発的な「まちづくり」』髙橋寛治著 | 松上清志 | |

| 第 116 号(2019 年 3月) | ||||

| 1 | 表紙 | 飯田市千代芋平のコトの神送り/ミコシ作り | 今井啓 | |

| 2 | 飯沼郷の歴史と三社(別宮)祭 | 中島正韶 | ||

| 5 | 憧れの光景 目の当たりに ~「コトの神送り」を見学して~ | こしだまほ | ||

| 6 | 報告 | 第2回特別例会/12・2月通常例会 | 今井啓 | |

| 7 | 第2回伊那民俗研究集会アンケートより | 松上清志 | ||

| 7 | 探訪会報告 | 富山大谷の「御神楽祭り」を訪ねて | 今井啓 | |

| 第 115 号(2018 年 12月) | ||||

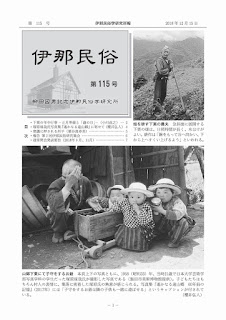

| 1 | 表紙 | 山郷下栗にて子守をするお爺/ 畑を耕す下栗の農夫 | 櫻井弘人 | |

| 2 | 下栗の年中行事―正月準備と「歳の日」― | 小川直之 | ||

| 4 | 塚原琢哉氏写真集『遥かなる遠山郷 60年前の記憶』に寄せて | 櫻井弘人 | ||

| 5 | 伊那近代思想史研究会 森本州平日記より 衆議に押される州平 | 粟谷真寿美 | ||

| 6 | 報告 | 第2回伊那民俗研究集会 コト八日行事と神送り | ||

| 7 | 報告 | 通常例会発表要旨(2018年9月、11月) | ||

| 第 114 号(2018 年 9月) | ||||

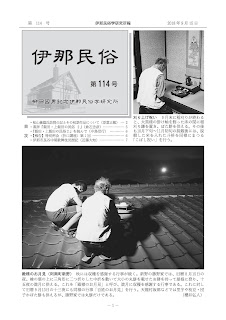

| 1 | 表紙 | 殿様のお月見(阿南町新野)/刈り上げ祝い | 櫻井弘人 | |

| 2 | 柳田民俗学は乗り越えなくてはならないんだ ―松山義雄氏訪問の記とその初期作品について― | 浮葉正親 | ||

| 5 | 書評 | 『飯田・上飯田の民俗2』 | 倉石忠彦 | |

| 6 | 『飯田・上飯田の民俗2』を読んで | 中島信行 | ||

| 6 | 報告 | 特別例会〈折口講座〉第1回「祭りの話」を読む | 今井啓 | |

| 7 | 伊那市長谷中尾歌舞伎見聞記 ―伝承を支える力― | 近藤大知 | ||

| 第 113 号(2018 年 6月) | ||||

| 1 | 表紙 | 大野のモリキと地の神(1973年3月)/大野と遠景の本村 | 小川直之 | |

| 2 | 柳田國男記念伊那民俗学研究所と地域社会 ―所長就任にあたって― | 小川直之 | ||

| 5 | 反省の6年―所長退任にあたって | 福田アジオ | ||

| 6 | 探訪会報告 | 柳田國男の「第二の故郷」を歩く | 宮下英美 | |

| 6 | 本年度総会開催 福田所長退任、4代目所長に小川先生就任 | 宮下英治 | ||

| 7 | 書評 | 伊那民研叢書3『民俗のことばで探る遠山谷の環境と暮らし』野本寛一著 | 中山正典 | |

| 第 112 号(2018 年 3月) | ||||

| 1 | 表紙 | 売木村のお練り祭り/ 参道を登るお練り行列 | 今井啓 | |

| 2 | 江戸時代の姿を残す盆行事 | 北原いずみ | ||

| 5 | 部会報告(伊那近代思想史研究会) | 百十七銀行の株券盗難事件に苦しめられた森本州平 | 松上清志 | |

| 6 | 部会報告(柳田国男研究会) | 『明治大正史世相篇』を読む | 宮下英美 | |

| 7 | 探訪会報告 | 西浦田楽の「口拍子」に思う | 今井啓 | |

| 第 111 号(2017 年 12月) | ||||

| 1 | 表紙 | 専照寺(飯田市伝馬町)の除夜の鐘/ 専照寺の豊川稲荷 | 今井啓 | |

| 2 | 板木が語る地域コミュニケーション | 松上清志 | ||

| 4 | 飯田下伊那の足型ストップマーク | 今井啓 | ||

| 5 | 報告 | 第1回伊那民俗研究集会を開催 | 宮下英治 | |

| 5 | 報告 | 下清内路の手作り花火を訪ねて | 内山文世 | |

| 6 | 報告 | 「新野の雪祭りと折口信夫」 | 近藤大知 | |

| 第 110 号(2017 年 9月) | ||||

| 1 | 表紙 | 寺尾山神社(下條村陽皐吉岡)の風祭り/ 根之神(下條村陽皐菅野)の風祭り | 今井啓 | |

| 2 | 「お船渡り」のある田楽系芸能の比較 ―どうじゃこうと雪祭り、西浦田楽― | 近藤大知 | ||

| 4 | 予告 | 第1回伊那民俗研究集会 年中行事を考える | ||

| 6 | 地域文化創造のために ―『地域に根ざす民衆文化の創造―「常民大学」の総合的研究』から読み取るもの― | 髙橋寛治 | ||

| 8 | 柳田国男「武蔵野の昔」によせて | 山口茂記 | ||

| 11 | 紹介 | 『ちょっと昔の今に続く 中川村の年中行事』 | 松上清志 | |

| 第 109 号(2017 年 6月) | ||||

| 1 | 表紙 | 1947年(昭和22)の丸萬の工場(飯田市知久町)/中田栄造の胸像 | 今井啓 | |

| 2 | 飯田の職人が生んだ味噌革命 ―中田式速醸法とマルマンの現在― | 今井啓 | ||

| 4 | 入門講座第Ⅴ期 5~6回要旨 | 第5回 民俗を活用する現代/ 第6回 風俗研究が民俗学か | ||

| 4 | 新刊紹介 | 伊那民俗叢書2『柳田国男入門』 | 北原いずみ | |

| 5 | 新野雪祭等資産化事業の成果 ―報告書と映像記録― | 櫻井弘人 | ||

| 6 | 柳田國男記念伊那民俗学研究所 規則 | |||

| 7 | 報告 | 2017年度総会 | ||

| 第 108 号(2017 年 3月) | ||||

| 1 | 表紙 | 有畜複合経営/専業経営 | 高橋寛治 | |

| 2 | 複合経営の中に未来を見つめる | 高橋寛治 | ||

| 5 | 第1期入門ゼミ成果論文要旨 | 名もなき道が地域で果たしてきた役割 | 平澤健 | |

| 6 | 信州の不食供養について | 奥村隆彦 | ||

| 7 | 入門講座第Ⅴ期 2~4回要旨 | 第2回 家族の変化・先祖の変化/ 第3回 現代の商品流通と民俗/ 第4回 学校の怪談・都市伝説 | ||

| 第 107 号(2016 年 12月) | ||||

| 1 | 表紙 | 新野の雪祭り・面形化粧/面開き | 今井啓 | |

| 2 | 柳田国男の俳諧 ―信州俳人への評価と戦時下の活動― | 湯澤孝一 | ||

| 5 | 第1期入門ゼミ成果論文要旨 | 消えた飯田の屋台祭り | 岡庭圭佑 | |

| 6 | 民俗学入門講座第Ⅴ期 講演要旨 | 現代日本を民俗学から考える 第1回 3.11以降の社会と民俗学(福田アジオ、高橋寛治) | 今井啓 | |

| 6 | 報告 | 国登録有形文化財記念事業 見学会・講演会 「柳田國男館の価値と今後の活用を考える」 | 松上清志 | |

| 7 | DVD「天龍村坂部の年中行事」に寄せて | 吉田成己 | ||

| 第 106 号(2016 年 9月) | ||||

| 1 | 表紙 | 駒ヶ根市・大宮五十鈴神社の煙火/大三国 | 櫻井弘人 | |

| 2 | 年番制度が守る祭りと煙火 | 中崎隆生 | ||

| 5 | 入門ゼミ成果論文要旨 | 蓋然論もしくは推論の学であるべき民俗学 | 宮下英治 | |

| 6 | 柳田國男館が国登録有形文化財に | 松上清志 | ||

| 7 | フィールドワーク報告 | 下伊那郡西部と奥三河の旅 | 平栗豊久 | |

| 第 105 号(2016 年 6月) | ||||

| 1 | 表紙 | 飯沼諏訪神社(飯田市上郷)の御柱祭で行われた餅投げ/ 大河内池大神社春祭典のオクヨ(餅投げ) | 今井啓 | |

| 2 | 餅投げ、ウチマキが意味するもの ―下伊那南部の「オクヨ」を手がかりに― | 今井啓 | ||

| 5 | 第1期入門ゼミ成果論文要旨 | 阿智村伍和丸山の豆腐作り | 熊谷文世 | |

| 6 | 民俗学入門講座第Ⅳ期 福田所長講演要旨 | 柳田国男の民俗学・その仮説を学ぶ/ 第6回 祖霊から穀霊へ | 今井啓 | |

| 7 | 報告 | 2016年度総会、記念講演会 野本前所長文化功労者顕彰祝賀会を開催 | 今井啓 | |

| 7 | 報告 | 大河内シカオイ行事探訪会 | 今井啓 | |

| 第 104 号(2016 年 3月) | ||||

| 1 | 表紙 | 本町三丁目大名行列/東京公演 | 塚平寛志 | |

| 2 | 花形役者が語る 飯田お練りまつりの精華 本町三丁目大名行列保存会 宮下勝吉さんインタビュー | 塚平寛志 | ||

| 5 | 入門ゼミ成果論文要旨 | 飯田の花柳界がもたらしたものは何か | 北原太志郎 | |

| 6 | 民俗学入門講座第Ⅳ期 福田所長講演要旨 | 柳田国男の民俗学・その仮説を学ぶ/ 第3回「巫女と主婦」第4回「子どもの神聖性」第5回「祭りから祭礼へ」 | 今井啓 | |

| 7 | "多様な個性を一つに結ぶ”南信州くらし”で輝く地域づくり 「民俗芸能プロジェクト」の取り組み" | 秦野高彦 | ||

| 第 103 号(2015 年 12月) | ||||

| 1 | 表紙 | 鳩ヶ嶺八幡宮(飯田市松尾)の鳥居前に残る秋葉道標/ 秋葉寺奥の院の大祭 | 今井啓 | |

| 2 | 古地図からみる秋葉寺奥の院 ―その歴史と現在― | 塩澤一郎 | ||

| 5 | 私と藤糸との出会い―藤姫伝説に導かれて― | 木下美奈子 | ||

| 6 | 野本寛一前所長の「文化功労者」表彰を祝う | 櫻井弘人 | ||

| 7 | 民俗学入門講座第Ⅳ期 福田所長講演要旨 | 柳田国男の民俗学・その仮説を学ぶ 第1回「柳田国男における民俗学の展開」第2回「色・音・匂いにも歴史」 | ||

| 第 102 号(2015 年 9月) | ||||

| 1 | 表紙 | 高森町下市田・萩山神社の御射山祭り/ 御射山祭りの穂屋 | 櫻井弘人 | |

| 2 | 戦前の飯田町の賑わい ―馬場千里さんの子供時代 その2― | 片桐みどり | ||

| 5 | 報告 | 2部会合同フィールドワーク『信州随筆』と菅江真澄の縁地をたどる | 折山邦彦 | |

| 6 | 資料紹介 | 柳田家と津具山崎家の交流 ―山崎家からの寄贈書簡― | 櫻井弘人 | |

| 7 | 紹介 | 『ことばにつながる故郷 上久堅』 編集・発行:上久堅公民館・上久堅を学ぶ会 | 今井啓 | |

| 第 101 号(2015 年 6月) | ||||

| 1 | 表紙 | 日吉の念仏踊り/ソウリョウ流し | 櫻井弘人 | |

| 2 | 「悲劇の宮家」を祀る神社 ―横田為雄さんと北白川宮家― | 折山邦彦 | ||

| 5 | 『伊那思想史(稿)』を出版 | 片桐みどり | ||

| 6 | 『長野県中・南部の石造物』 | 岡田正彦 | ||

| 7 | 入門講座第Ⅲ期 「民俗学を築いた人びと」講演要旨 | 第5回 「松山義雄―孤高の山国ロマン―」(今井啓) 「中山太郎の民俗学―文字の世界へ―」(福田アジオ) 第6回 「後藤総一郎―常民の学問をめざして―」(高橋寛治) 「宮本常一―個人からの民俗学―」(福田アジオ) | 今井啓 | |

創刊~100号は→こちら